ついに国内販売となったXiaomiのフラッグシップモデルであるXiaomi 14 Ultra。日本のユーザーがX(旧Twitter)でXiaomi CEOにコメントを送ったことがきっかけとなり、発売された端末だ。

筆者はXiaomi 14 Ultraが初めてのXiaomi端末。1番の注目ポイントであるカメラはもちろんのこと、それ以外の部分についても見ていければと思う。

圧倒的な撮影体験。新型1インチセンサーに、LEICA社のチューニングで隙なしのXiaomi 14 Ultra

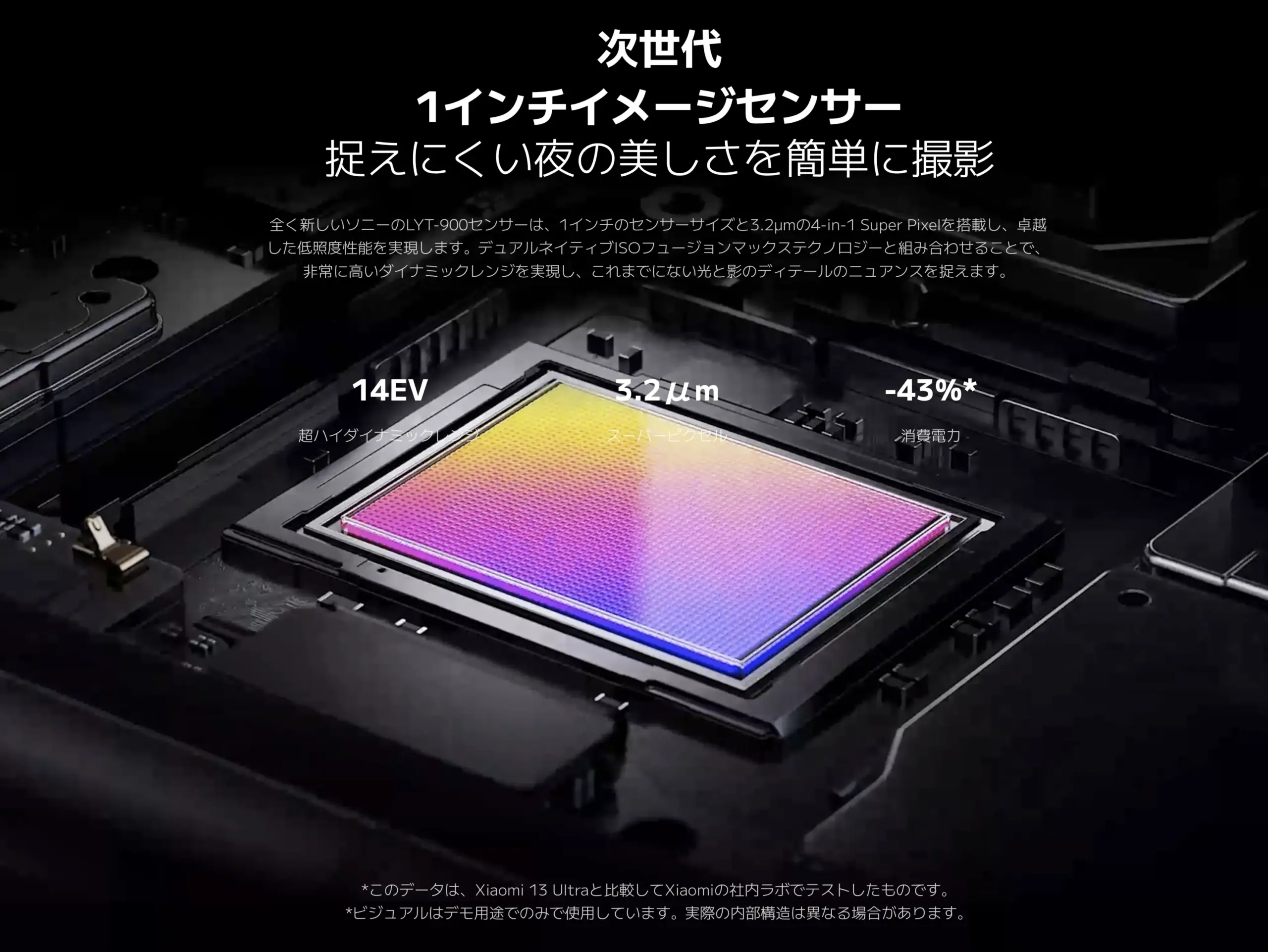

Xiaomi 14 UltraにはSONYの新型1インチセンサーである「LYT-900」が搭載されている。旧機種に搭載されていた1インチセンサーのIMX989と比較して、消費電力が約40%減と省電力になりながらも、ダイナミックレンジが約9.5倍に進化している。

さらにドイツのカメラメーカーであるLEICA社のチューニングは施されており、味のある写真が簡単に撮影できる。

大型センサーや望遠レンズを2つ搭載している兼ね合いから、カメラバンプは超巨大だ。パッと見カメラと間違うくらい迫力がある。カメラバンプデザインに関しては好みが分かれる部分だろう。

本体背面にはヴィーガンレザーが採用されており、Xiaomi 13 Ultraと比較して耐摩耗性が6倍向上している。手触りも心地良いため、ケースなしで使いたくなる質感だ。

電源・音量ボタンは本体画面側から向かって、右側に配置されている。上部が音量ボタン・下部が電源ボタンになっており、一般的なAndroidスマホと同じ配置だ。特に押しづらいといったこともない。

本体底部には、USB-C端子・SIMスロットが配置されている。物理SIMを2枚入れて、デュアルSIMとして使うことも可能だ。※eSIMは非対応。

Photography Kitでよりカメラライクな撮影が可能

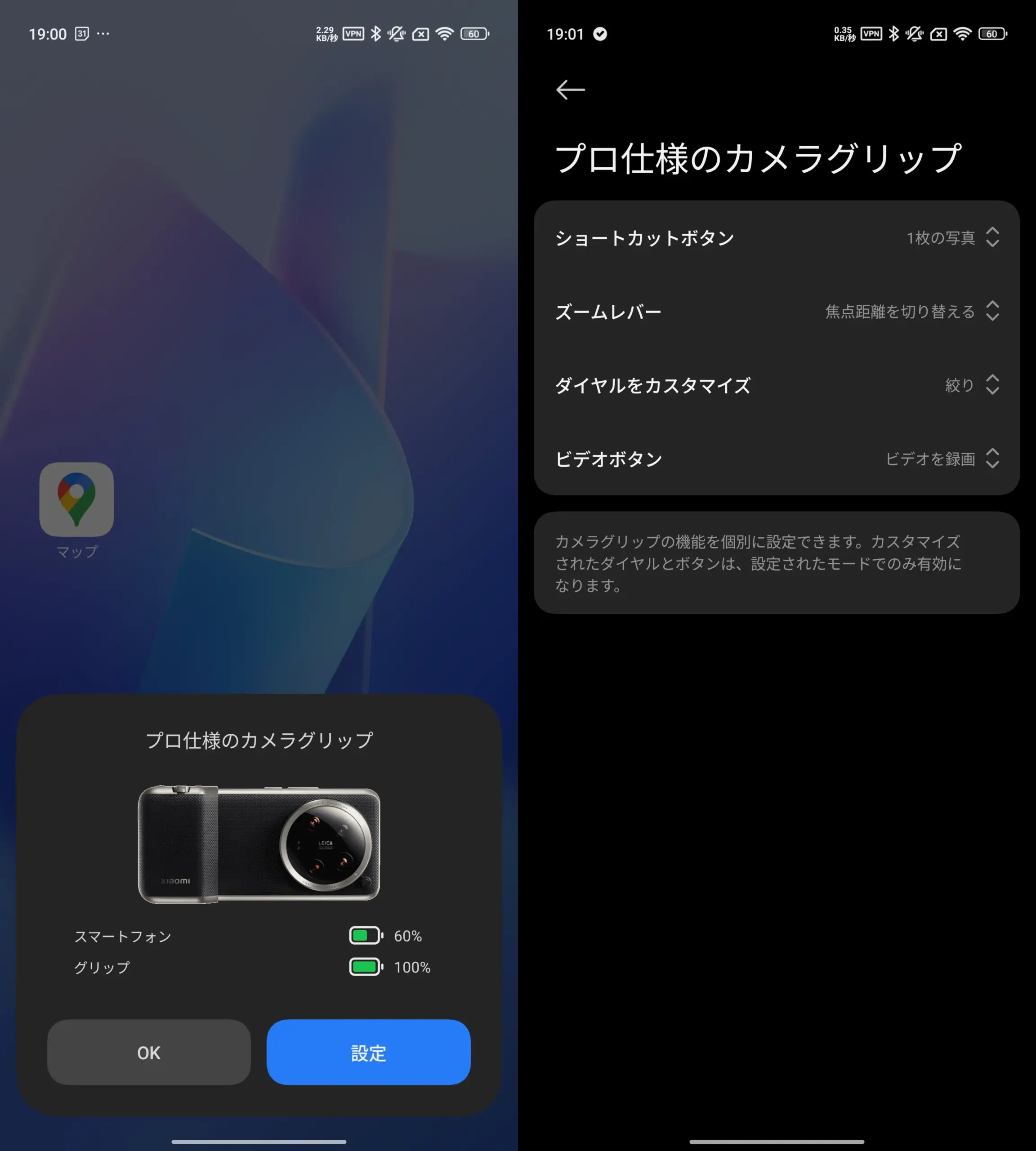

Xiaomi 13 Ultraと同様に今作も「Photography Kit」と呼ばれるカメラグリップが同時発売されている。このPhotography Kitには、専用の本体ケースとカメラグリップが同梱されている。

グリップを装着するともはやカメラにしか見えず、スマートフォンとは思えない見た目となる。グリップとはUSB-Cでの接続となる。またグリップに小型ではあるが、バッテリーが内蔵されており、本体に給電することも可能だ。

グリップを装着すると本体側が認識し、グリップ側の残バッテリー量も表示される。

グリップ側にあるボタンにはショートカットを割り当てられる。ズームやF値調整、ビデオ撮影などさまざまだ。

カメラグリップは程よい厚みでしっかりと握れて、かつズボンポケットに入れてもかさばらないサイズ感だ。

カメラリングは2種類、レンズフィルターが取り付けられるアタッチメントも同梱している。レンズフィルターが取り付けられるのは、AQUOS R8 proと同じだ。気分によってリングを変えて見た目を楽しむのも良いだろう。

4眼カメラでどのような景色も自由自在に切り取れる

Xaiomi 14 Ultraのカメラは4眼構成となっており、超広角・広角・望遠(3.2倍)・望遠(5倍)となっている。全レンズで5,000万画素のセンサーを採用しているため、解像度の高い写真が撮影可能。各レンズの詳細は下記となる。

カメラ性能一覧

| | 超広角 | 広角 | 3倍望遠 | 5倍望遠 | インカメラ |

|---|---|---|---|---|---|

| 搭載センサー | IMX858(SONY製) | LYT-900(SONY製) | IMX858(SONY製) | IMX858(SONY製) | OV32B(OmniVision製) |

| センサーサイズ | 1/2.51型 | 1/0.98型 | 1/2.51型 | 1/2.51型 | 1/3.14型 |

| 画素数 | 5,000万画素 | 5,000万画素 | 5,000万画素 | 5,000万画素 | 3,200万画素 |

| F値 | F1.8 | F1.63〜F4.0可変絞り | F1.8 | F2.5 | F2.0 |

特にメインレンズは「可変絞り」に対応しており、F値を1.63〜4.0の間で調整できる。夜間にF値を下げて明るさを調整したり、F値を上げて背景をぼかして被写体を強調させるといったことも可能。

Xiaomi 14 Ultraの広角カメラセンサーは1インチと大型のため、他社のスマートフォンカメラと比較してF値が同じでも背景がボケやすい。ユーザー側で任意に調整できることにより、撮影できる写真の幅が広がった。

LEICA社とのコラボやカメラグリップ、F値の調整とXiaomiのカメラへのこだわりには驚くばかりだ。

作例一覧

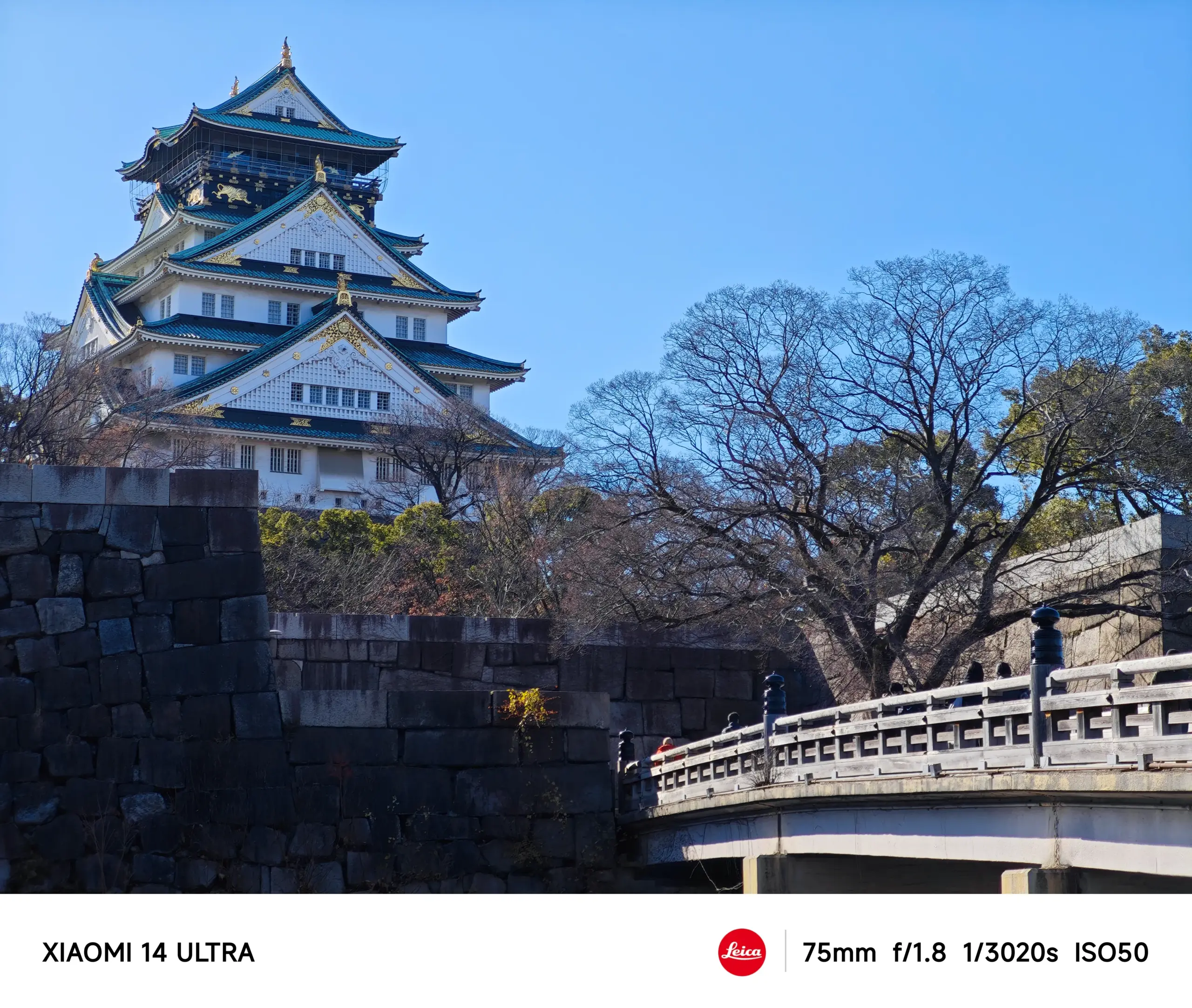

ここから作例を掲載する。作例は全て撮って出しの無加工状態で、撮影時のカメラ設定も全て初期値のままで、LEICAバイブランドにて撮影。

日中

広角(1倍)

SONYの最新1インチセンサーであるLYT-900を搭載しており、シャッターを切るだけで、素人でも綺麗な写真が撮影できる。

バイブランドモードでは、彩度高めのくっきりとした色使いで撮れるため、SNS映えを狙った写真に仕上がる。

スマホで撮ったと思えないクオリティだ。

広角(2倍)

メインセンサーをクロップしているため、2倍ズームも劣化を感じることなく撮影できる。筆者個人としては、23mm(1倍)より、46mmの方が扱いやすく、利用頻度も多い。

超広角

超広角は12mmという広い画角で撮影が可能。風景を広く切り取りたい場合や、建物を迫力ある形で収めたい場合に重宝する。

この画角で撮れるスマホは数少ないため、今でも超広角撮影する時は、Xiaomi 14 Ultraを持ち出す場面が多い。

望遠(3倍)

Xiaomi 14 Ultraは、75mm(3倍)と120mm(5倍)の2つの望遠レンズを搭載している。3倍は、ちょっと離れたものを撮影するのに最適で、使い勝手が良い。

またテレマクロにも対応しており、75mmのレンズでは、約10cmまで寄って撮影ができるので、物撮りなどにも使えるだろう。

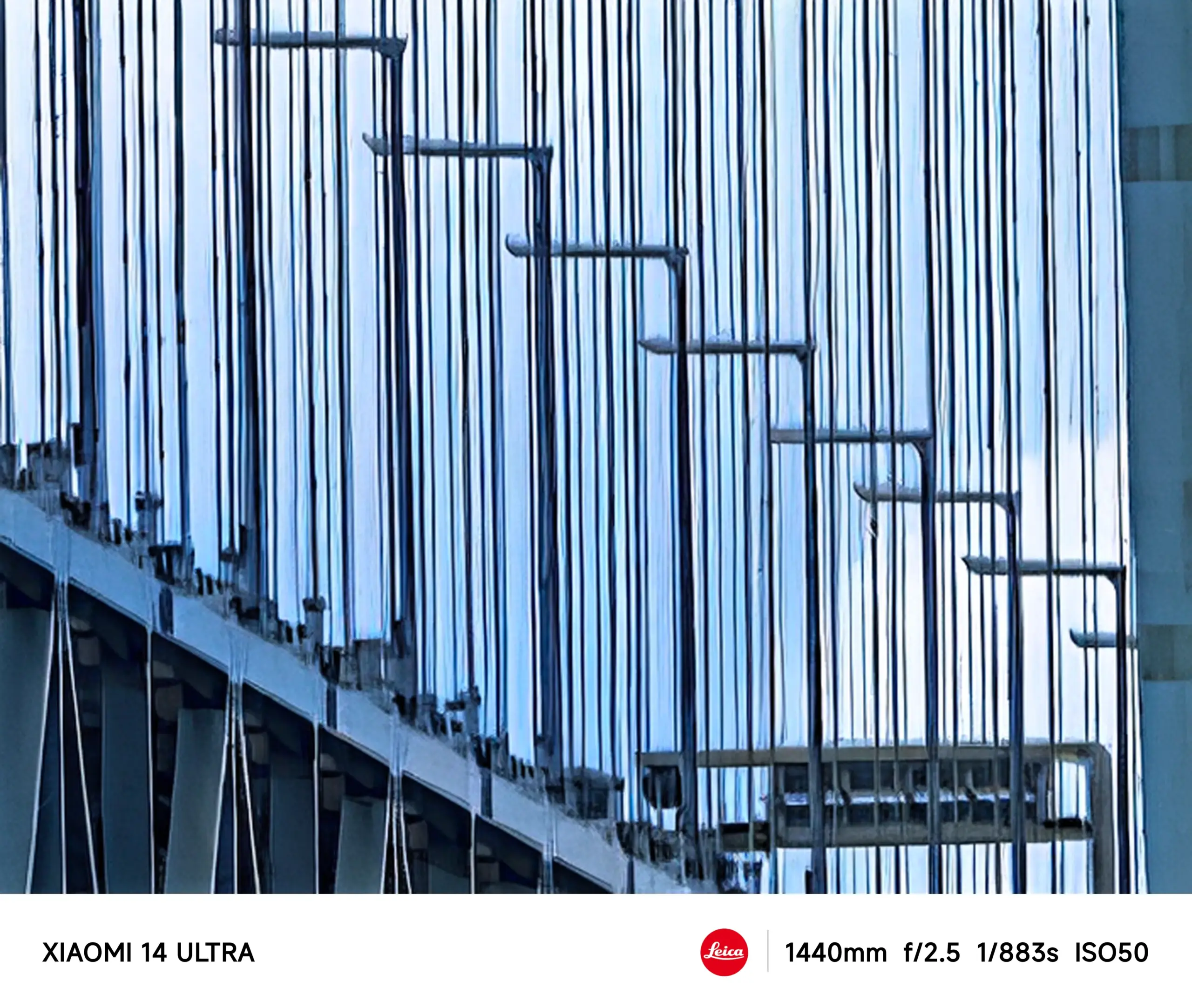

望遠(5倍)

5倍望遠も3倍と同様に、ノイズを抑えた写真に仕上がる。5倍もテレマクロに対応しており、約30cmまで寄ることができる。

個人的には、GalaxyやPixelなどの望遠カメラよりもXiaomi 14 Ultraの方が綺麗に撮れる印象だ。

望遠比較

Xiaomi 14 Ultraでは、最大120倍までズームすることができる。AI補正を組み合わせることで、30倍ズームでもある程度の画質で残すことが可能。

とはいえ、30倍以上となると手ブレも大きくなるので、実用性は高くはない。あくまで保存用といった感じだ。

ポートレート

Xiaomi 14 Ultraのポートレートは非常に優秀で、簡単にフォーカスを合わせることができる。また3倍・5倍レンズの使い勝手が非常に良く、被写体に近づく必要もない。

背景のボケ感も程よく、被写体を引き立てた写真が撮影可能だ。

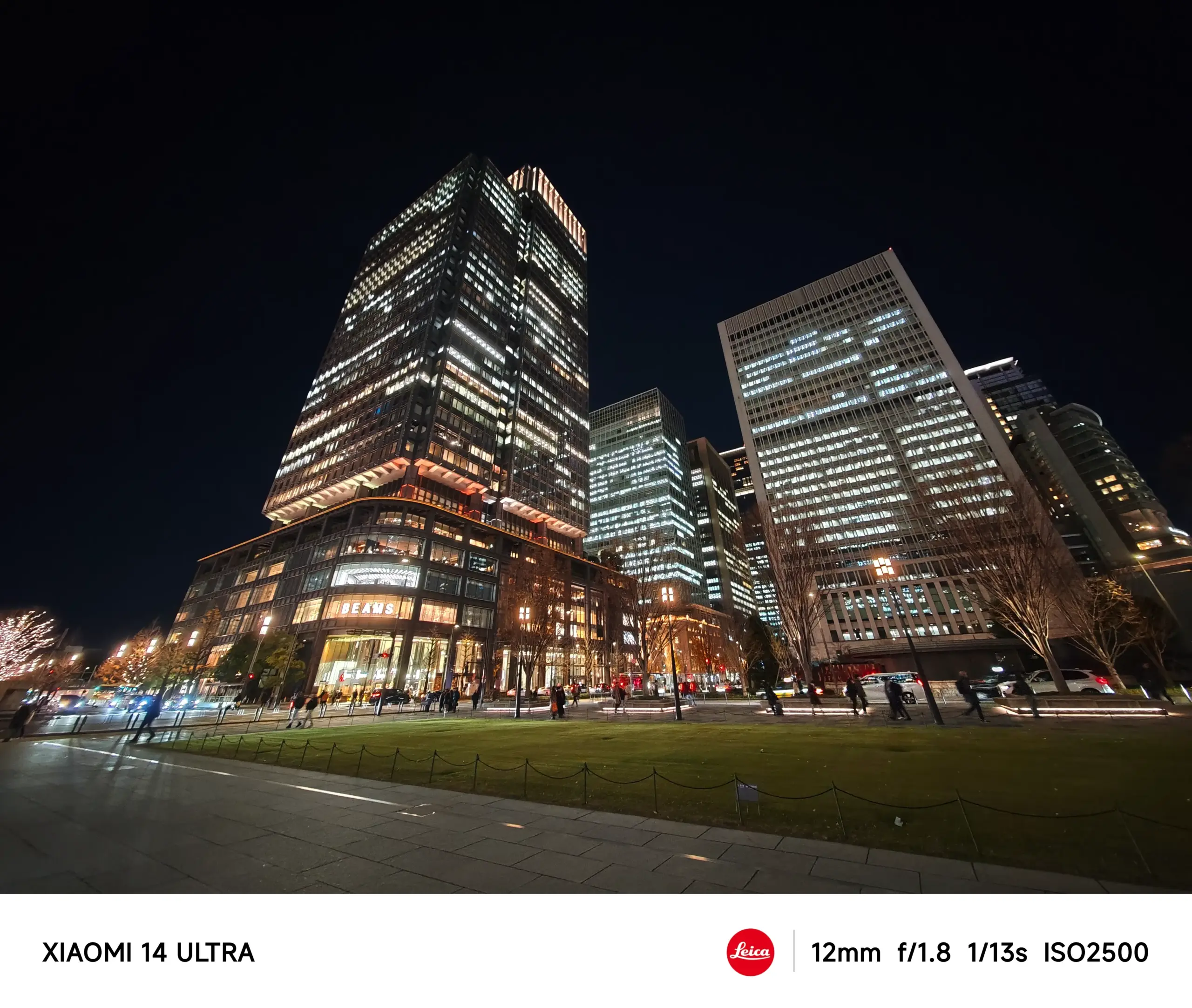

夜景

夜景は「ナイトモード」で、全て手持ちにて撮影。

広角

広角は1インチセンサーということもあって、圧巻の写りだ。夜空にノイズが乗ることもなく、解像感の高い写真が撮れる。

ただ、離れた位置の光源が強いものは白飛びする傾向があるので、そこが唯一残念なポイント。しかしそれ以外は基本的に文句のつけようがない。

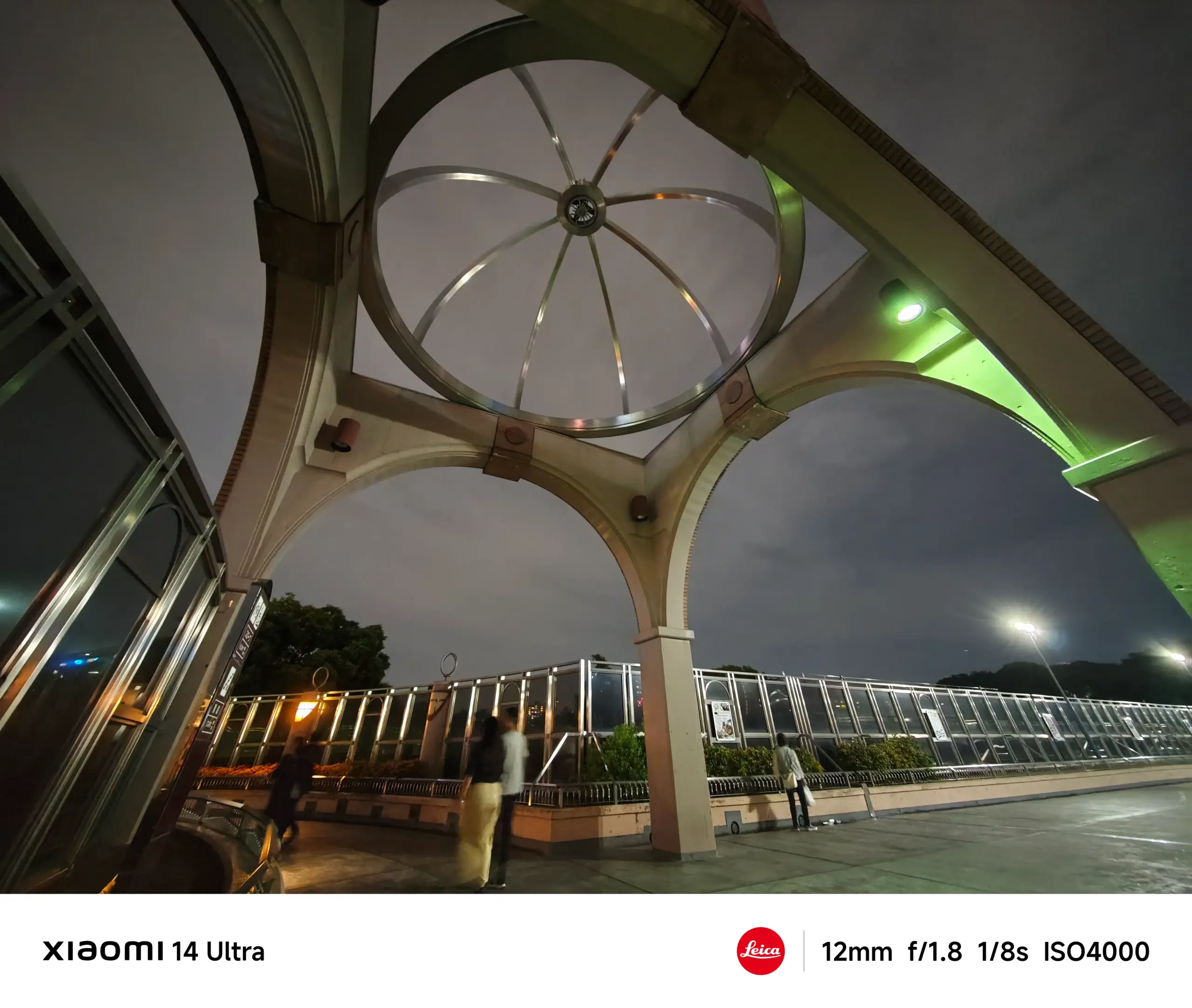

超広角

超広角もセンサーサイズの割には綺麗に撮影できている。

望遠(3倍)

3倍での夜景撮影も見事だ。Galaxy S25 Ultraの3倍望遠と比較しても、センサーが大きく解像度も高いので、ノイズを抑えられる。

ミドルレンジの広角と同等レベルで撮影できているといっても過言ではない。

望遠(5倍)

5倍でこれだけ撮影できれば、多くの人は満足できるだろう。

カメラだけじゃない。基本性能も底上げされたXiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultraはカメラ性能もさることながら、それ以外の部分もUltraの名にふさわしい作りに仕上がっている。基本スペックは下記の通り。

| サイズ | 高さ161.4mm × 幅75.3mm × 厚さ9.2mm 重量219.8g |

|---|---|

| SoC | Snapdragon 8 Gen3 |

| OS | Android14(Xiaomi HyperOS) |

| メモリ | RAM16GB ROM512GB |

| 外部メモリ | なし |

| バッテリー容量 | 5,000mAh |

| ディスプレイ | 6.73インチ(3,200 × 1,440) |

| SIM | nanoSIM × 2 |

原神のような高負荷なゲームもお手の物。60FPSをキープしたままプレイができる。ただ本体は結構熱くなるので、少し注意が必要かもしれない。

ここが惜しい!個人的に感じたXiaomi 14 Ultraの弱点

カメラ性能、撮影体験は敵なしのXiaomi 14 Ultraだが、もちろん弱点はある。ここからは実際に使って感じたことをまとめる。

バッテリー持ちはあまり良くない。撮影するならモバイルバッテリー必須

Xiaomi 14 Ultra最大の欠点は「バッテリー持ち」になる。特に写真をバンバン撮影していると、1時間で20%〜30%ほど減ることもあった。もちろん使い方にもよるが、お世辞にもバッテリー持ちが良いとは言えない。

メイン端末としても使うのであれば、モバイルバッテリーは持っていた方が安心だ。

Xiaomi HyperOSは少し曲者

これは筆者が慣れていないだけだが、「Xiaomi HyperOS」は他のAndroidと少し異なる仕様になっている。

例えばランチャーアプリ。筆者は「Nova Launcher」というランチャーアプリを使用しているが、Xiaomi HyperOSはサードパーティのランチャーアプリに変更した場合、スワイプジェスチャーが使用不可となる。

そのため従来の3ボタン方式で運用することになる。この仕様によりXaiomi 14 UltraではNova Launcherの使用を諦めた。

もちろんこういったものは一部であるし、大したことはないが、少し気になる部分ではある。購入を検討している人は、店頭で実機を触って確認しておくのがよいだろう。

メイン端末として使うには少し心許ない

バッテリー持ちの悪さ・クセのあるOS、FeliCa非対応など、メイン端末として使うには少し心許ないというのが正直な感想だ。

これらが致命的というわけではないが、Galaxy S24 Ultraのようなトータルバランスが取れた端末の利用に慣れていると、やはり気になってしまう。

ただバッテリー持ちやOSの使い勝手は今後改善されていくだろうし、FeliCaの対応も国内での販売数が伸びれば実装される可能性もある。

国内正規販売でより存在感が増したXiaomi 14 Ultra。カメラ重視ならマストバイの1台

Xiaomi 14 Ultraのカメラは、新型センサー搭載によるハード面、LEICA社監修によるソフト面、Photography Kitによる撮影体験、それぞれが高レベルで融合している。

本格的なカメラの購入までは考えていないが、「スマホでカメラライクな撮影がしたい」と考えているユーザーには自信を持っておすすめできる1台だ。

ただ一方でバッテリー持ちやローカライズ不足の課題は残っており、「これ1台で完璧」とは言い切れない。Xiaomi 14 Ultraはカメラ性能に全振りしたスマホなので、「携帯機能がついたカメラ」といった存在だ。

「サブ端末兼コンデジ」という立ち位置がピッタリかもしれない。

Xiaomi 14 Ultraは、ユーザーの一声によって国内販売が決まったという点でも注目の1台となった。Xiaomiの「ユーザーを大切にして耳をかたむける」という企業ポリシーが、日本ユーザーの期待に応えた。

日本市場への意欲、最高の撮影体験を提供したいという意志を強く感じるXiaomi 14 Ultra。

Photography Kitと合わせて、スマホとして、時にはカメラとして、最高の撮影を体験してほしい。